Castelvetrano – Cultura

La città di Castelvetrano nacque probabilmente grazie ad una trasformazione sociale avvenuta dopo la conquista normanna (1130). L’esistenza della città è documentata a partire dal dominio angioino. Il toponimo Castrum Veteranum era comunque usato già prima della nascita della città, forse per indicare un incrocio tra vie di comunicazione. Nel 1299 Castelvetrano viene concessa ai Tagliavia, futuri principi della città, il cui cognome muterà nel tempo in Aragona e Pignatelli. Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, Castelvetrano divenne il centro dei possedimenti dei Tagliavia-Aragona, arricchendosi di numerose opere d’arte. Durante il Risorgimento, Castelvetrano insorse due volte (1820 e 1848). Nel 1860 alcuni castelvetranesi si unirono ai Mille di Garibaldi. Ai suoi signori, Castelvetrano deve il suo assetto urbanistico, i suoi monumenti maggiori: l’imponente Palazzo Ducale (XII sec. notevolmente rimaneggiato nel tempo) con la supersite torre ottagonale. Esempio unico di architettura civile, resta l’acquedotto di Bigini (ne contrassegna il completamento la Fontana della Ninfa, eretta nel 1615); di questo i cittadini di Castelvetrano andarono e vanno fieri, rappresentando l’approvvigionamento idrico della città, un traguardo di civiltà che numerose città dell’isola e fuori, a tutt’oggi ignorano. Centro agricolo assai attivo, la città ha dovuto e deve la sua prosperità alla coltivazione della vite e quindi alla produzione ed esportazione del vino, ma soprattutto alla produzione delle olive (la celebre nocellara del Belice) largamente esportata e dell’olio da essa prodotto.

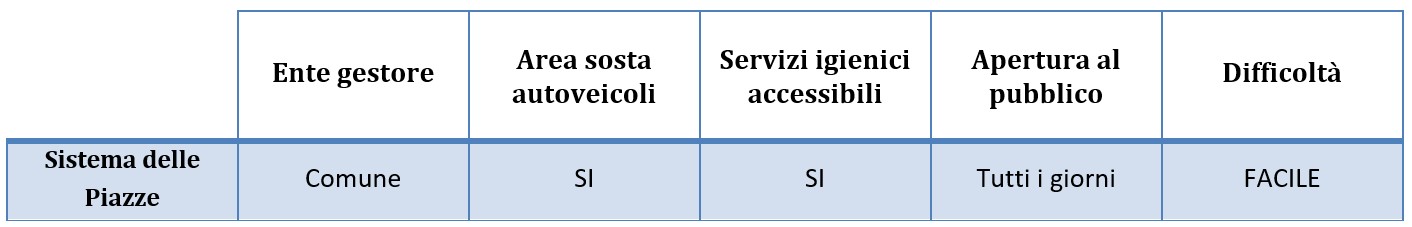

Sistema delle Piazze

Il Sistema delle Piazze costituisce il centro nevralgico del paese. Si tratta di una singolare scenografia urbana, composta da un susseguirsi di piazze (Umberto I e Carlo d’Aragona Tagliavia), le cui quinte sono costituite dai prospetti di alcuni monumenti emblematici della cittadina: Palazzo Pignatelli Aragona, costruito sulle fondamenta di un castello federiciano; la Chiesa Madre con raffinato disegno cinquecentesco ispirato alle cattedrali normanne e l’imponente Torre Campanaria; la seicentesca Fontana della Ninfa; la chiesa del Purgatorio costruita tra il XVII e il XVIII secolo (oggi adibita ad auditorium). Caratteristici sono, inoltre, nel cuore del centro storico di Castelvetrano, i palazzetti signorili e portali che danno accesso ai cortili, testimonianza dell’antica prassi insediativa. Lo storico asse viario è concluso dalla monumentale Porta Garibaldi, o Porta di Mare realizzata nel 1626. L’osservatore che percorre la sequenza di piazze può notare come la relazione fra chiesa madre e palazzo cambi continuamente. Il perimetro “mosso” della residenza civile ruota intorno alla chiesa e i due edifici quasi si toccano in corrispondenza dello spigolo nord del prospetto principale della chiesa Madre, superato il quale, l’arretramento dell’ala settentrionale del palazzo crea un nuovo spazio aperto: piazza Ninfa. Non è privilegiata soltanto una visione frontale degli edifici, ma più visuali e più punti prospettici sono individuati nel percorso. Le visuali cambiano completamente ma alcuni punti privilegiati (si pensi al sottopassaggio o alla posizione che consente di vedere contemporaneamente i volumi della chiesa e il fondale della fontana) offrono scorci complessivi di grande effetto. Si tratta quindi di una successione di spazi che si restringono e si dilatano. La chiusura della composizione architettonica è affidata al prospetto laterale della chiesa di San Pietro (integrato nel palazzo) e alla chiesa del Purgatorio che la fronteggia. La facciata di quest’ultima, eseguita probabilmente agli inizi del XVIII secolo, viene anch’essa concepita come completamento decorativo della piazza e, dovendo relazionarsi con il campanile della chiesa di San Pietro, è più stretta delle reali dimensioni in pianta, ricevendone un maggiore slancio verticale.

Il Sistema delle Piazze costituisce il centro nevralgico del paese. Si tratta di una singolare scenografia urbana, composta da un susseguirsi di piazze (Umberto I e Carlo d’Aragona Tagliavia), le cui quinte sono costituite dai prospetti di alcuni monumenti emblematici della cittadina: Palazzo Pignatelli Aragona, costruito sulle fondamenta di un castello federiciano; la Chiesa Madre con raffinato disegno cinquecentesco ispirato alle cattedrali normanne e l’imponente Torre Campanaria; la seicentesca Fontana della Ninfa; la chiesa del Purgatorio costruita tra il XVII e il XVIII secolo (oggi adibita ad auditorium). Caratteristici sono, inoltre, nel cuore del centro storico di Castelvetrano, i palazzetti signorili e portali che danno accesso ai cortili, testimonianza dell’antica prassi insediativa. Lo storico asse viario è concluso dalla monumentale Porta Garibaldi, o Porta di Mare realizzata nel 1626. L’osservatore che percorre la sequenza di piazze può notare come la relazione fra chiesa madre e palazzo cambi continuamente. Il perimetro “mosso” della residenza civile ruota intorno alla chiesa e i due edifici quasi si toccano in corrispondenza dello spigolo nord del prospetto principale della chiesa Madre, superato il quale, l’arretramento dell’ala settentrionale del palazzo crea un nuovo spazio aperto: piazza Ninfa. Non è privilegiata soltanto una visione frontale degli edifici, ma più visuali e più punti prospettici sono individuati nel percorso. Le visuali cambiano completamente ma alcuni punti privilegiati (si pensi al sottopassaggio o alla posizione che consente di vedere contemporaneamente i volumi della chiesa e il fondale della fontana) offrono scorci complessivi di grande effetto. Si tratta quindi di una successione di spazi che si restringono e si dilatano. La chiusura della composizione architettonica è affidata al prospetto laterale della chiesa di San Pietro (integrato nel palazzo) e alla chiesa del Purgatorio che la fronteggia. La facciata di quest’ultima, eseguita probabilmente agli inizi del XVIII secolo, viene anch’essa concepita come completamento decorativo della piazza e, dovendo relazionarsi con il campanile della chiesa di San Pietro, è più stretta delle reali dimensioni in pianta, ricevendone un maggiore slancio verticale.

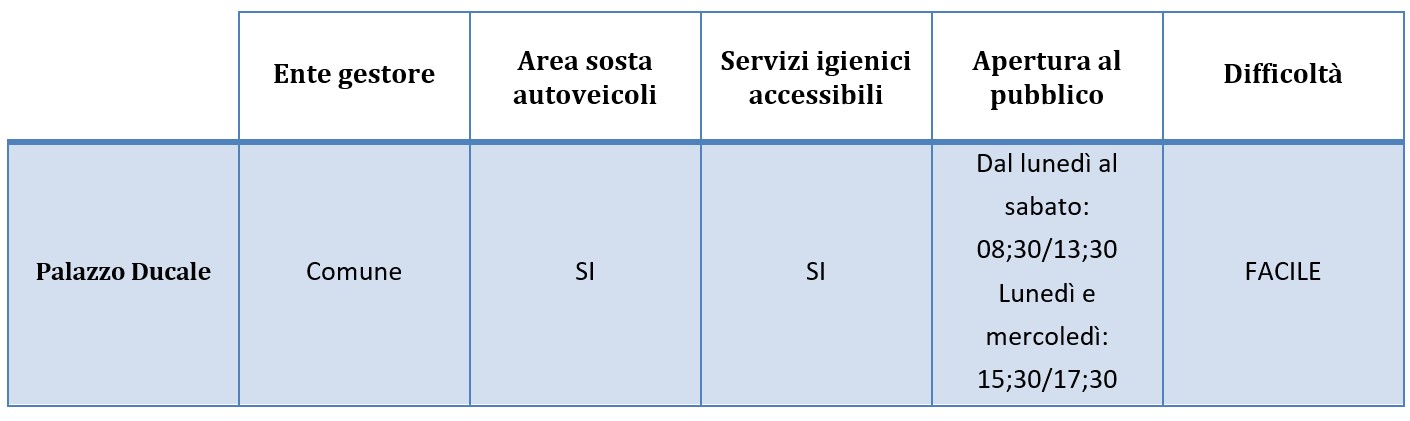

Palazzo Ducale

Il Palazzo Ducale è un complesso edificio costituito da diversi corpi di fabbrica che si sviluppano su una superficie di oltre 8000 mq. La configurazione finale appartiene al XVII secolo, ma conserva al suo interno elementi architettonici e resti appartenuti ad un nucleo più antico. Discordanti appaiono le opinioni riguardo l’origine di questa costruzione. Secondo alcuni storici locali i resti contenuti nel Palazzo Pignatelli Aragona apparterrebbero a un castello baronale edificato dalla famiglia Tagliavia tra il XIV e il XV secolo. Ricerche più recenti confermano la tesi di Bellafiore e fanno risalire l’origine della fabbrica al periodo svevo. Gli architetti Salluzzo, Calamia e La Barbera identificano nel nucleo del Palazzo l’originaria configurazione del castello federiciano di Bellumvider. Altri frammenti, fra cui i resti di una seconda torre ottagonale ubicata in posizione mediana rispetto alla parete sud dell’edificio, hanno consentito una ricostruzione planimetrica dell’antico castello. Si trattava di un edificio rettangolare con corte interna munito di quattro torri angolari di forma ottangolare e quattro torri mediane di dimensioni più ridotte, secondo il modello del castello Ursino di Catania. Adibito a residenza baronale nel XV secolo, sotto il principato di Carlo (1564-1599) si realizzano lavori di manutenzione e ammodernamento come dimostrano le tracce di decorazione in stucco e di pitture rinascimentali rinvenute durante i lavori di restauro. Gli elementi decorativi richiamano i temi e i motivi stilistici di Antonio Ferraro da Giuliana attivo in quegli anni nella chiesa di S. Domenico. La residenza dei principi, che fino al Seicento conserva una connotazione medievale, sotto Diego Pignatelli Aragona è coinvolta in radicali trasformazioni che conferiscono alla struttura l’aspetto di palazzo signorile. Tra il 1640 e il 1650 viene addossato alla torre di Nord Est un nuovo corpo di fabbrica, realizzato su un terreno dove sorgevano abitazioni modeste. A pianterreno furono allestite dodici botteghe (di cui solo una, contrassegnata sull’architrave dalla cifra romana V, conserva l’aspetto originario con la porticina di accesso e il banco di vendita). L’arco con volta a botte che collega la nuova ala al complesso più antico, fa da raccordo al piano del Municipio.

Il Palazzo Ducale è un complesso edificio costituito da diversi corpi di fabbrica che si sviluppano su una superficie di oltre 8000 mq. La configurazione finale appartiene al XVII secolo, ma conserva al suo interno elementi architettonici e resti appartenuti ad un nucleo più antico. Discordanti appaiono le opinioni riguardo l’origine di questa costruzione. Secondo alcuni storici locali i resti contenuti nel Palazzo Pignatelli Aragona apparterrebbero a un castello baronale edificato dalla famiglia Tagliavia tra il XIV e il XV secolo. Ricerche più recenti confermano la tesi di Bellafiore e fanno risalire l’origine della fabbrica al periodo svevo. Gli architetti Salluzzo, Calamia e La Barbera identificano nel nucleo del Palazzo l’originaria configurazione del castello federiciano di Bellumvider. Altri frammenti, fra cui i resti di una seconda torre ottagonale ubicata in posizione mediana rispetto alla parete sud dell’edificio, hanno consentito una ricostruzione planimetrica dell’antico castello. Si trattava di un edificio rettangolare con corte interna munito di quattro torri angolari di forma ottangolare e quattro torri mediane di dimensioni più ridotte, secondo il modello del castello Ursino di Catania. Adibito a residenza baronale nel XV secolo, sotto il principato di Carlo (1564-1599) si realizzano lavori di manutenzione e ammodernamento come dimostrano le tracce di decorazione in stucco e di pitture rinascimentali rinvenute durante i lavori di restauro. Gli elementi decorativi richiamano i temi e i motivi stilistici di Antonio Ferraro da Giuliana attivo in quegli anni nella chiesa di S. Domenico. La residenza dei principi, che fino al Seicento conserva una connotazione medievale, sotto Diego Pignatelli Aragona è coinvolta in radicali trasformazioni che conferiscono alla struttura l’aspetto di palazzo signorile. Tra il 1640 e il 1650 viene addossato alla torre di Nord Est un nuovo corpo di fabbrica, realizzato su un terreno dove sorgevano abitazioni modeste. A pianterreno furono allestite dodici botteghe (di cui solo una, contrassegnata sull’architrave dalla cifra romana V, conserva l’aspetto originario con la porticina di accesso e il banco di vendita). L’arco con volta a botte che collega la nuova ala al complesso più antico, fa da raccordo al piano del Municipio.

Fontana della Ninfa

La Fontana della Ninfa fu realizzata nel 1615 e posta a conclusione dell’acquedotto che dalle sorgenti di Bigini conduceva l’acqua potabile a Castelvetrano. Il monumento, simbolo del buon governo rivolto alla felicità pubblica, venne innalzato in posizione dominante sulla piazza dei Commestibili (attuale Umberto I), luogo di rappresentanza e centro ove convergevano i quattro quartieri in cui era divisa la città (S. Giacomo, S. Nicolò, S. Antonio e S. Giovanni). Incastonata in uno smusso angolare della piazza, la fontana era concepita come quinta prospettica urbana, secondo un intento scenografico. Erano quelli gli anni in cui a Palermo venivano progettati e realizzati i “Quattro Canti” (1609-1620), prospetti architettonici dotati di imponenti vasche per fontane, che definivano lo spazio all’incrocio viario principale della città. L’articolazione del monumento di Castelvetrano si sviluppa in senso verticale e mostra i segni di un nuovo gusto, in alto la statua della ninfa dell’acqua è inserita in una nicchia con catino a conchiglia e sormontata da un timpano curvilineo spezzato. La figura mitologica reca in mano una cornucopia, simbolo di abbondanza, e una brocca dalla quale sgorga l’acqua che confluisce per caduta nella vasche sottostanti. L’intero apparato doveva concludersi con una trabeazione classica (di cui rimane visibile un triglifo al centro) e un piccolo attico su colonne, sostituito nel 1890 con un coronamento recante lo stemma civico con la “palma” e l’iscrizione Palmosa Civitas Castrum Veteranum. Il motivo stilizzato della palma ricorre fra gli ordini di vasche, assumendo significati simbolici ben precisi. La lapide commemorativa, oltre a riportare la dedica alla corona spagnola, il nome del principe Giovanni Aragona Tagliavia, quelli dei giurati di Castelvetrano e dell’architetto Orazio Nigrone (una interessante personalità appartenente a una genealogia di maestri napoletani esperti di idraulica), testimonia la consapevolezza che l’acqua di Bigini era la stessa che approvvigionava Selinunte, una scoperta resa pubblica solo nel 1558 da Tommaso Fazello.

La Fontana della Ninfa fu realizzata nel 1615 e posta a conclusione dell’acquedotto che dalle sorgenti di Bigini conduceva l’acqua potabile a Castelvetrano. Il monumento, simbolo del buon governo rivolto alla felicità pubblica, venne innalzato in posizione dominante sulla piazza dei Commestibili (attuale Umberto I), luogo di rappresentanza e centro ove convergevano i quattro quartieri in cui era divisa la città (S. Giacomo, S. Nicolò, S. Antonio e S. Giovanni). Incastonata in uno smusso angolare della piazza, la fontana era concepita come quinta prospettica urbana, secondo un intento scenografico. Erano quelli gli anni in cui a Palermo venivano progettati e realizzati i “Quattro Canti” (1609-1620), prospetti architettonici dotati di imponenti vasche per fontane, che definivano lo spazio all’incrocio viario principale della città. L’articolazione del monumento di Castelvetrano si sviluppa in senso verticale e mostra i segni di un nuovo gusto, in alto la statua della ninfa dell’acqua è inserita in una nicchia con catino a conchiglia e sormontata da un timpano curvilineo spezzato. La figura mitologica reca in mano una cornucopia, simbolo di abbondanza, e una brocca dalla quale sgorga l’acqua che confluisce per caduta nella vasche sottostanti. L’intero apparato doveva concludersi con una trabeazione classica (di cui rimane visibile un triglifo al centro) e un piccolo attico su colonne, sostituito nel 1890 con un coronamento recante lo stemma civico con la “palma” e l’iscrizione Palmosa Civitas Castrum Veteranum. Il motivo stilizzato della palma ricorre fra gli ordini di vasche, assumendo significati simbolici ben precisi. La lapide commemorativa, oltre a riportare la dedica alla corona spagnola, il nome del principe Giovanni Aragona Tagliavia, quelli dei giurati di Castelvetrano e dell’architetto Orazio Nigrone (una interessante personalità appartenente a una genealogia di maestri napoletani esperti di idraulica), testimonia la consapevolezza che l’acqua di Bigini era la stessa che approvvigionava Selinunte, una scoperta resa pubblica solo nel 1558 da Tommaso Fazello.

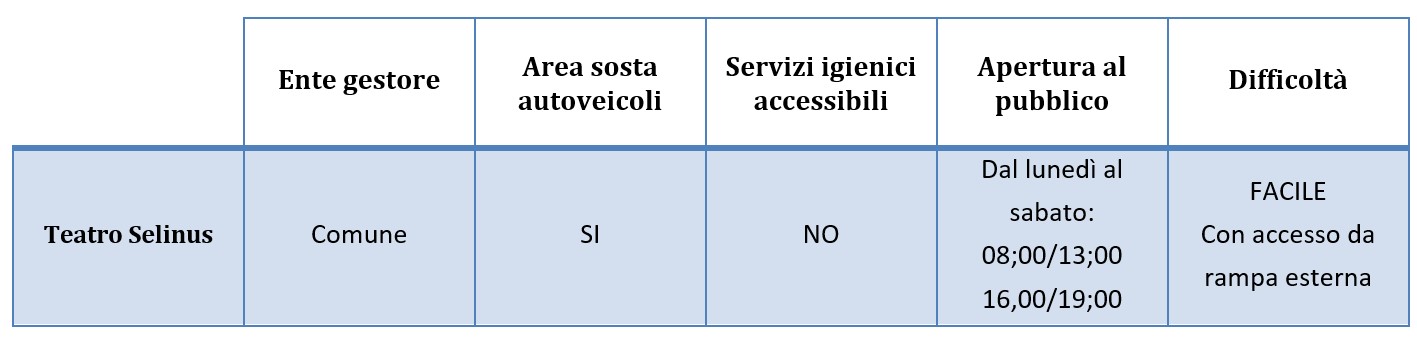

Teatro Selinus

Il teatro si trova nel centro storico realizzato alla fine dell’800. Esso sorge nell’attuale Piazza Garibaldi, punto nevralgico del sistema viario che caratterizza il nucleo storico di Castelvetrano. Le vicende relative alla progettazione e al cantiere di questa architettura sono complesse e delineano un iter distinto in più fasi, durante il quale si susseguono diversi progettisti. La storia dell’edificio inizia nel 1868. L’anno successivo il Comune incaricò l’ingegnere Salvatore Terzi, tecnico del Genio Civile di Trapani, di redigere il progetto del teatro, cui seguì dal 1873 l’avvio del cantiere. A questa fase seguì, infine, nel 1930 un intervento commissionato dal podestà Riccardo Tondi, all’architetto Raffaele Caminzuli, al cui progetto si deve l’attuale aspetto dell’edificio. La scelta del sito sottolinea la conquista da parte del ceto borghese del nucleo storico della città, tradizionalmente appannaggio del potere religioso e di quello baronale, rappresentati dagli edifici della Chiesa Madre e del Palazzo Pignatelli (dal 1862 sede del Municipio), trovando nella costruzione del teatro uno strumento di rappresentazione simbolica della nuova classe al potere. Il teatro presenta una ripartizione in tre corpi, distinguibili sia a livello planimetrico che volumetrico, e comprendenti: il portico, la sala e il palcoscenico. Il portico presenta una pianta ovale, con due vestiboli laterali, contenenti i corpi scala che consentono l’accesso ai piani superiori; la sala, a cui si arriva attraverso un raccordo di forma irregolare, presenta un asse ruotato rispetto al prospetto principale e ha un andamento curvilineo a ferro di cavallo; il palcoscenico, a pianta rettangolare, è raccordato attraverso una scala di servizio con i soprastanti camerini e con il sottopalco. La configurazione del prospetto principale allude chiaramente all’architettura templare greca, trovando un riferimento nel mito di Selinunte, il cui interesse era alimentato anche dalla produzione scientifica sugli scavi, prodotta a partire dalla prima metà dell’Ottocento. L’ordine dorico compare anche all’interno del teatro, dove un peristilio di colonne dalle proporzioni ridotte definisce il perimetro del loggione. Un riferimento al mondo greco è ravvisabile anche nella presenza di due cariatidi poste a cornice del palco d’onore, la cui configurazione ricorda quelle dell’Eretteo di Atene. Oggi, il teatro esprime tutto il suo splendore, grazie ad un calendario ricco di appuntamenti che varia di stagione in stagione, dal teatro alla prosa, e ancora eventi musicali e convegni.

Il teatro si trova nel centro storico realizzato alla fine dell’800. Esso sorge nell’attuale Piazza Garibaldi, punto nevralgico del sistema viario che caratterizza il nucleo storico di Castelvetrano. Le vicende relative alla progettazione e al cantiere di questa architettura sono complesse e delineano un iter distinto in più fasi, durante il quale si susseguono diversi progettisti. La storia dell’edificio inizia nel 1868. L’anno successivo il Comune incaricò l’ingegnere Salvatore Terzi, tecnico del Genio Civile di Trapani, di redigere il progetto del teatro, cui seguì dal 1873 l’avvio del cantiere. A questa fase seguì, infine, nel 1930 un intervento commissionato dal podestà Riccardo Tondi, all’architetto Raffaele Caminzuli, al cui progetto si deve l’attuale aspetto dell’edificio. La scelta del sito sottolinea la conquista da parte del ceto borghese del nucleo storico della città, tradizionalmente appannaggio del potere religioso e di quello baronale, rappresentati dagli edifici della Chiesa Madre e del Palazzo Pignatelli (dal 1862 sede del Municipio), trovando nella costruzione del teatro uno strumento di rappresentazione simbolica della nuova classe al potere. Il teatro presenta una ripartizione in tre corpi, distinguibili sia a livello planimetrico che volumetrico, e comprendenti: il portico, la sala e il palcoscenico. Il portico presenta una pianta ovale, con due vestiboli laterali, contenenti i corpi scala che consentono l’accesso ai piani superiori; la sala, a cui si arriva attraverso un raccordo di forma irregolare, presenta un asse ruotato rispetto al prospetto principale e ha un andamento curvilineo a ferro di cavallo; il palcoscenico, a pianta rettangolare, è raccordato attraverso una scala di servizio con i soprastanti camerini e con il sottopalco. La configurazione del prospetto principale allude chiaramente all’architettura templare greca, trovando un riferimento nel mito di Selinunte, il cui interesse era alimentato anche dalla produzione scientifica sugli scavi, prodotta a partire dalla prima metà dell’Ottocento. L’ordine dorico compare anche all’interno del teatro, dove un peristilio di colonne dalle proporzioni ridotte definisce il perimetro del loggione. Un riferimento al mondo greco è ravvisabile anche nella presenza di due cariatidi poste a cornice del palco d’onore, la cui configurazione ricorda quelle dell’Eretteo di Atene. Oggi, il teatro esprime tutto il suo splendore, grazie ad un calendario ricco di appuntamenti che varia di stagione in stagione, dal teatro alla prosa, e ancora eventi musicali e convegni.

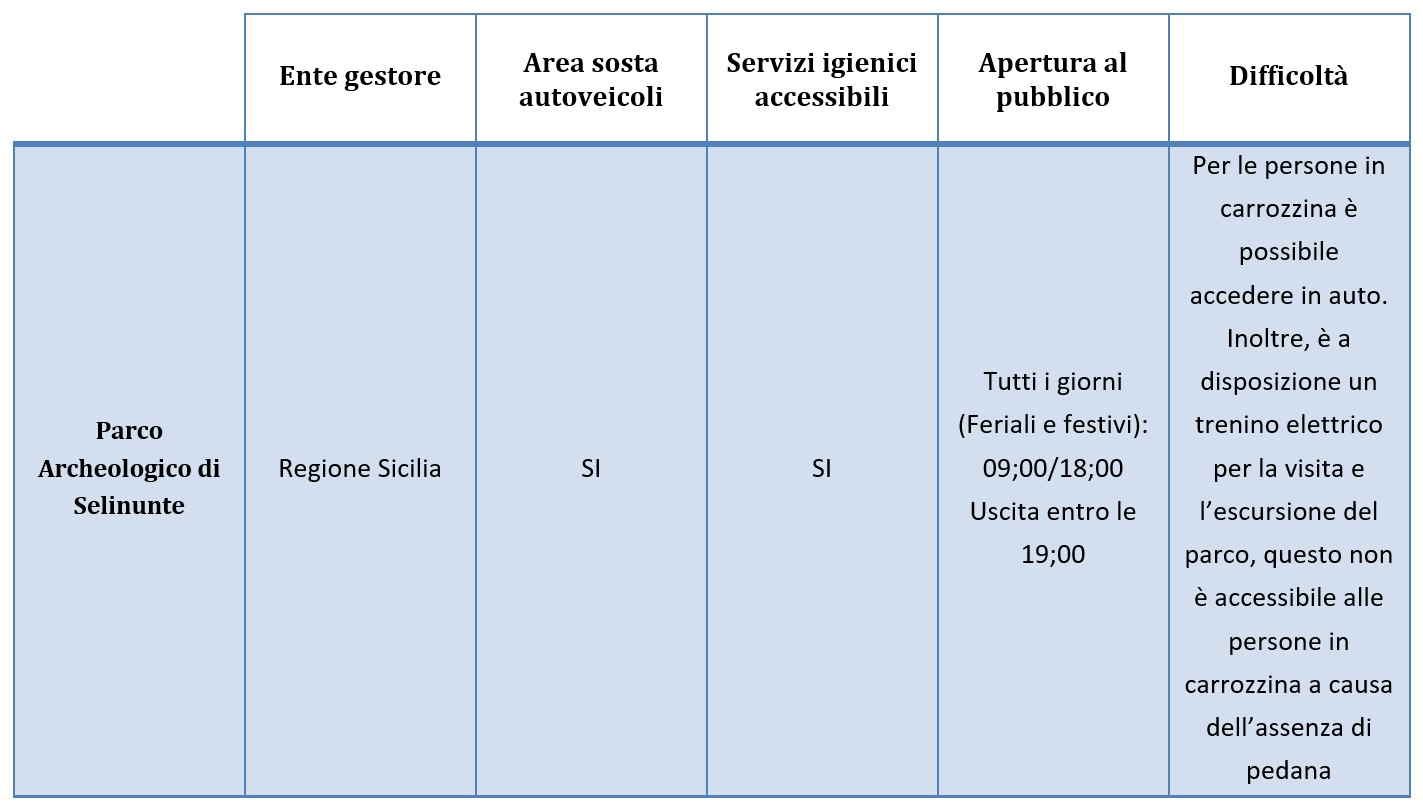

Parco Archeologico di Selinunte

Il Parco Archeologico di Selinunte è il più grande d’Europa. Questo è un’antica città greca, dove sono ancora visibili le mura delle città, le vie principali con le abitazioni, i templi e i santuari. Di fatto, l’eccezionalità di Selinunte è data dalla vasta quantità delle sue rovine, dalla loro mole e dal loro pregio, tutti elementi che, insieme, è difficile rintracciare in altre parti del mondo occidentale. Dal 1993 è stato istituito il Parco Archeologico, grande 270 ettari. All’interno del Parco è possibile ammirare blocchi di pietra giallo oro lavorati dall’uomo, in bilico uno sull’altro, in una natura selvatica cresciuta con essi; qualche radura, piccole siepi, cespugli di fiori, fiocchi di prezzemolo, pochi alberi, tutto fuori dal tempo, museo a cielo aperto, sfida alla misura e all’armonia in cui l’arte e la storia si fondono in un unico grande e mirabile spettacolo naturale. Ci si perde, fra pietre e cielo, ci si nasconde dietro i rocchi e si riappare sotto un’architrave, minuscoli sotto i templi superstiti, giganti muti a ricordare la gloria del loro essere dèi. Nacque ricca, Selinunte, fondata alla metà del VII secolo a.C. da coloni di Megara Hyblaea, vicino Siracusa, spintisi nel cuore dei domini cartaginesi nell’Isola. Per due secoli fu florida e potente, con una propria zecca, popolosa – sembra – di 80.000 abitanti, su una collinetta calcarea circondata da due fiumi, il Modione (l’antico Sélinus) e il Cottone, sulle cui rive cresceva, rigoglioso, il prezzemolo selvatico (il sélinus, appunto: onde Selinunte), in un terreno fertilissimo. A parte le frequenti liti di confine con Segesta, a Selinunte si andavano stabilizzando, accanto all’originaria anima filo-greca, usi, costumi, mode tipicamente punici. E forse anche per questo il suo sviluppo artistico risulta più articolato e originale rispetto a quello di altre colonie greche della Sicilia orientale, come si può ammirare nelle straordinarie metope che ornavano le fronti dei templi, delle quali rimangono sedici esemplari che costituiscono il maggior vanto del Museo archeologico regionale di Palermo; ovvero, anche, nel cosiddetto Efebo di Selinunte in bronzo, da poco trasferito al Museo civico di Castelvetrano, che presenta, accanto ad un’impostazione tutta greca, chiare caratteristiche indigene. Fù nella metà del ‘500 che il monaco domenicano Tommaso Fazello, identificò correttamente l’antica città. Certo, anche a distanza di 2.500 anni queste rovine – volendo escludere la possibile azione di terremoti – sembrano il risultato di un accanimento furioso, come se gli aggressori avessero voluto punire una città che, nella sua presunzione, avesse troppo osato. Tuttavia, la storia non ha dato risposte certe, ma aggirandoci tra le macerie, proveremo solo stupore e un incessante brulicare della fantasia. Colonne e rovine di colossali templi greci sono i resti della città. Gli scavi archeologici di Selinunte ebbero inizio nel 1825 ad opera di due architetti inglesi, Harris ed Angeli, che vi scoprirono alcune delle metope che ora si trovano presso il Museo Archeologico Regionale di Palermo. Da allora sono continuati quasi ininterrottamente e continuano ancora oggi; data la vastità della zona, gran parte della città resta ancora sotto terra. L’itinerario archeologico di Selinunte prevede innanzitutto la visita al grandioso Tempio G, sulla collina orientale; costruito a partire dal V sec. a. C., questo tempio mostra i resti delle sue proporzioni ciclopiche: un perimetro di metri 113 x 54 e una superficie di ben 6000 mq. Il tempio G è probabilmente di natura sacrale (dedicato al dio Apollo), così come gli altri due, E ed F, in stile dorico, consacrati rispettivamente ad Hera, e ad Atena e Dioniso. Sulla collina occidentale, detta della Gaggera, si colloca un altro complesso: il santuario della Malophoros, così chiamato per le piccole statue sacrali femminili raffigurate con un melograno, e il tempio M. Ci troviamo nello spazio dell’acropoli che ospita, in totale, sei templi di dimensioni più ridotte: il “tempietto delle piccole metope” (VII-VI sec. a. C.), il tempio C, decorato con ornamenti floreali, e il tempio D, sempre in stile dorico. L’acropoli e la città di Selinunte venivano chiuse dalle mura di cinta i cui resti mostrano ancora le torri circolari e quadrate, e la porta principale. Segue il piccolo Tempio B, di epoca ellenistica (IV secolo a.C.), forse dedicato ad Empedocle, il filosofo-scienziato agrigentino che avrebbe diretto a Selinunte le opere di drenaggio delle acque. Intorno a questo tempietto sono i resti delle più antiche costruzioni sacre di Selinunte. All’estremità meridionale dell’acropoli, altri due templi, A ed 0, vicinissimi l’uno all’altro e molti simili fra loro: sono databili agli inizi del V secolo a. C.; in epoca medievale furono unificati ed utilizzati come fortezza. Un altare è stato posto davanti al Tempio A. Inoltre, quella che fu la città abitata sin dalla fondazione venne distrutta dai Cartaginesi; i Selinuntini rimasti andarono a risiedere sull’acropoli. Scavi recenti e tuttora in corso hanno messo in luce parte della cinta muraria, di cui non si aveva conoscenza, e una porta. Come si rileva osservando le costruzioni che si trovano all’interno del Parco Archeologico, i frequentatori del Santuario dedicato a Malophoros, dea portatrice del melograno, non erano tutti greci, infatti anche quella che si ritiene la principale richiama una lontana eco micenea per la sua forma mégaron. Della seconda fase della vita di Selinunte, quando visse in area punica, scavi recenti hanno messo in luce una costruzione sacra attribuibile a tale periodo; stele puniche che si trovano al Museo Archeologico Regionale di Palermo sono state rinvenute nell’area di questo santuario. Infine, sono numerose le necropoli selinuntine e, ovviamente, con numerosissime tombe: da esse provengono migliaia di oggetti, tra vasi greci e statuette di terracotta. Molti di questi ritrovamenti sono custoditi all’interno del Museo Civico di Castelvetrano.

Il Parco Archeologico di Selinunte è il più grande d’Europa. Questo è un’antica città greca, dove sono ancora visibili le mura delle città, le vie principali con le abitazioni, i templi e i santuari. Di fatto, l’eccezionalità di Selinunte è data dalla vasta quantità delle sue rovine, dalla loro mole e dal loro pregio, tutti elementi che, insieme, è difficile rintracciare in altre parti del mondo occidentale. Dal 1993 è stato istituito il Parco Archeologico, grande 270 ettari. All’interno del Parco è possibile ammirare blocchi di pietra giallo oro lavorati dall’uomo, in bilico uno sull’altro, in una natura selvatica cresciuta con essi; qualche radura, piccole siepi, cespugli di fiori, fiocchi di prezzemolo, pochi alberi, tutto fuori dal tempo, museo a cielo aperto, sfida alla misura e all’armonia in cui l’arte e la storia si fondono in un unico grande e mirabile spettacolo naturale. Ci si perde, fra pietre e cielo, ci si nasconde dietro i rocchi e si riappare sotto un’architrave, minuscoli sotto i templi superstiti, giganti muti a ricordare la gloria del loro essere dèi. Nacque ricca, Selinunte, fondata alla metà del VII secolo a.C. da coloni di Megara Hyblaea, vicino Siracusa, spintisi nel cuore dei domini cartaginesi nell’Isola. Per due secoli fu florida e potente, con una propria zecca, popolosa – sembra – di 80.000 abitanti, su una collinetta calcarea circondata da due fiumi, il Modione (l’antico Sélinus) e il Cottone, sulle cui rive cresceva, rigoglioso, il prezzemolo selvatico (il sélinus, appunto: onde Selinunte), in un terreno fertilissimo. A parte le frequenti liti di confine con Segesta, a Selinunte si andavano stabilizzando, accanto all’originaria anima filo-greca, usi, costumi, mode tipicamente punici. E forse anche per questo il suo sviluppo artistico risulta più articolato e originale rispetto a quello di altre colonie greche della Sicilia orientale, come si può ammirare nelle straordinarie metope che ornavano le fronti dei templi, delle quali rimangono sedici esemplari che costituiscono il maggior vanto del Museo archeologico regionale di Palermo; ovvero, anche, nel cosiddetto Efebo di Selinunte in bronzo, da poco trasferito al Museo civico di Castelvetrano, che presenta, accanto ad un’impostazione tutta greca, chiare caratteristiche indigene. Fù nella metà del ‘500 che il monaco domenicano Tommaso Fazello, identificò correttamente l’antica città. Certo, anche a distanza di 2.500 anni queste rovine – volendo escludere la possibile azione di terremoti – sembrano il risultato di un accanimento furioso, come se gli aggressori avessero voluto punire una città che, nella sua presunzione, avesse troppo osato. Tuttavia, la storia non ha dato risposte certe, ma aggirandoci tra le macerie, proveremo solo stupore e un incessante brulicare della fantasia. Colonne e rovine di colossali templi greci sono i resti della città. Gli scavi archeologici di Selinunte ebbero inizio nel 1825 ad opera di due architetti inglesi, Harris ed Angeli, che vi scoprirono alcune delle metope che ora si trovano presso il Museo Archeologico Regionale di Palermo. Da allora sono continuati quasi ininterrottamente e continuano ancora oggi; data la vastità della zona, gran parte della città resta ancora sotto terra. L’itinerario archeologico di Selinunte prevede innanzitutto la visita al grandioso Tempio G, sulla collina orientale; costruito a partire dal V sec. a. C., questo tempio mostra i resti delle sue proporzioni ciclopiche: un perimetro di metri 113 x 54 e una superficie di ben 6000 mq. Il tempio G è probabilmente di natura sacrale (dedicato al dio Apollo), così come gli altri due, E ed F, in stile dorico, consacrati rispettivamente ad Hera, e ad Atena e Dioniso. Sulla collina occidentale, detta della Gaggera, si colloca un altro complesso: il santuario della Malophoros, così chiamato per le piccole statue sacrali femminili raffigurate con un melograno, e il tempio M. Ci troviamo nello spazio dell’acropoli che ospita, in totale, sei templi di dimensioni più ridotte: il “tempietto delle piccole metope” (VII-VI sec. a. C.), il tempio C, decorato con ornamenti floreali, e il tempio D, sempre in stile dorico. L’acropoli e la città di Selinunte venivano chiuse dalle mura di cinta i cui resti mostrano ancora le torri circolari e quadrate, e la porta principale. Segue il piccolo Tempio B, di epoca ellenistica (IV secolo a.C.), forse dedicato ad Empedocle, il filosofo-scienziato agrigentino che avrebbe diretto a Selinunte le opere di drenaggio delle acque. Intorno a questo tempietto sono i resti delle più antiche costruzioni sacre di Selinunte. All’estremità meridionale dell’acropoli, altri due templi, A ed 0, vicinissimi l’uno all’altro e molti simili fra loro: sono databili agli inizi del V secolo a. C.; in epoca medievale furono unificati ed utilizzati come fortezza. Un altare è stato posto davanti al Tempio A. Inoltre, quella che fu la città abitata sin dalla fondazione venne distrutta dai Cartaginesi; i Selinuntini rimasti andarono a risiedere sull’acropoli. Scavi recenti e tuttora in corso hanno messo in luce parte della cinta muraria, di cui non si aveva conoscenza, e una porta. Come si rileva osservando le costruzioni che si trovano all’interno del Parco Archeologico, i frequentatori del Santuario dedicato a Malophoros, dea portatrice del melograno, non erano tutti greci, infatti anche quella che si ritiene la principale richiama una lontana eco micenea per la sua forma mégaron. Della seconda fase della vita di Selinunte, quando visse in area punica, scavi recenti hanno messo in luce una costruzione sacra attribuibile a tale periodo; stele puniche che si trovano al Museo Archeologico Regionale di Palermo sono state rinvenute nell’area di questo santuario. Infine, sono numerose le necropoli selinuntine e, ovviamente, con numerosissime tombe: da esse provengono migliaia di oggetti, tra vasi greci e statuette di terracotta. Molti di questi ritrovamenti sono custoditi all’interno del Museo Civico di Castelvetrano.

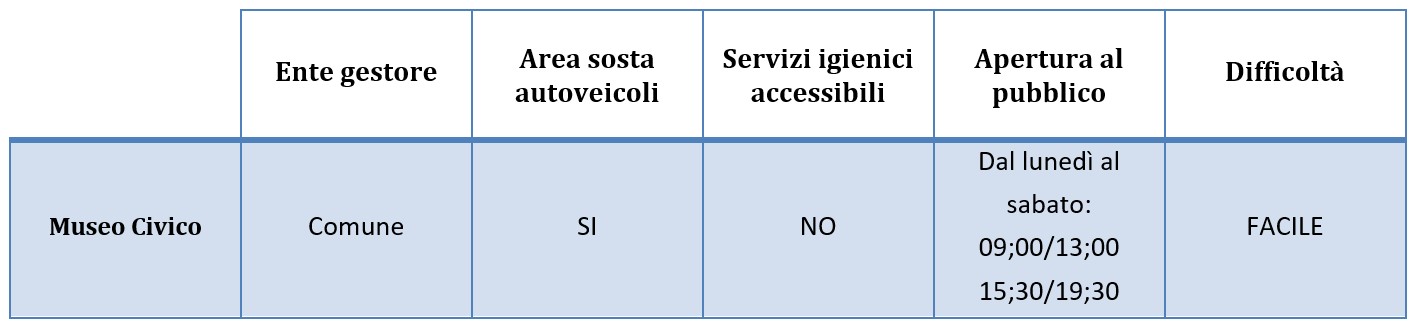

Museo Civico

Il Museo Civico, ospitato nel cinquecentesco Palazzo Majo, è ricco di reperti archeologici e pregevoli opere d’arte. Il pezzo più conosciuto e famoso di esso è l’Efobo. Il reperto risale al 470 a.C. e rappresenta l’unico esempio di statua bronzea finora rinvenuto a Selinunte. Alta 85 cm, la scultura raffigura un adolescente in posizione eretta, con la gamba destra avanti e poggiante al suolo con l’intera pianta del piede. Questa posizione fa si che l’anca destra risulti più bassa di un paio di centimetri rispetto alla sinistra. L’Efebo ha il braccio sinistro con le dita della mano chiuse, come se stringesse un oggetto (forse un ramoscello). Il braccio destro, invece, è proteso in avanti con il palmo della mano aperto. Il volto presenta un mento prominente, bocca e naso piccoli, zigomi poco pronunciati e fronte bassa. Un elemento caratteristico è costituito dagli occhi, stretti ed allungati, riempiti con materiale bianco, probabilmente pasta vitrea. Capelli lunghi, ripiegati lungo il contorno del capo, ne compongono la chioma. Particolarmente avventurosa è stata la sua storia, sin dal primo ritrovamento: i castelvetranesi G. Martino e G. Miceli, riferiscono che nel 1882 un guardiano di maiali di appena nove anni, rinvenne per caso un braccio di una statuetta bronzea. Nel tentativo di strapparlo dal terreno, l’arto si staccò dal resto del corpo. Dopo varie vicissitudini, nel 1895 esso fu acquistato dal Comune di Castelvetrano per £ 7.000. Il primo restauro della statua avvenne a Siracusa, nel 1927. L’Efebo fu, quindi, trasferito a Palermo dove rimase esposto, presso il Museo Nazionale, fino al 1933. Nello stesso anno, il giovinetto bronzeo faceva ritorno a Castelvetrano. Nel 1962 esso venne trafugato ma fu recuperato, dopo alcuni anni, a Foligno. Il secondo restauro del reperto fu affidato all’Istituto Centrale per il Restauro di Roma che, dopo un’accurata revisione critica, potè appurare che la disarmonia tra le varie parti del suo corpo derivavano da un precedente restauro avvenuto già in epoca antica. Non c’è unanimità di pareri su chi raffiguri l’Efebo, anche se si propende a credere che raffiguri la divinità del fiume Selinon. E, dunque, il ramoscello che teneva nella mano sinistra potrebbe essere proprio la pianta del prezzemolo selvatico. Inoltre, all’interno del Museo Civico di Castelvetrano, sono custoditi importanti reperti archeologici suddivisi in varie vetrine. Nella prima, partendo da destra, troviamo una serie di ceramiche corinzie del periodo Medio-Recente. A Corinto alla fine del VIII sec a.C. nacque e si diffuse il cosiddetto stile orientalizzante. Gli artigiani-artisti campivano le figure antropomorfe e/o zoomorfe con vernice nera, mentre i particolari anatomici erano definiti ad incisione per mezzo di uno strumento simile al bulino che, graffiando la superficie verniciata di nero con linee sottili e nette, faceva apparire il colore rossastro della terracotta, evidenziando così le forme. I vasi corinzi si distinguono per la chiarezza dell’argilla e per le forme ridotte, adatte a contenere essenze profumate. La raccolta contenuta nella prima teca si costituisce di: alabastra, amphoriskoi, aryballoi, kotylai, pyxis ed un lydion a colonnette, dal corpo arrotondato, con ampio orlo a disco ed un alto piede. Tutti i reperti di questa vetrina risalgono al VI sec. a.C. Nella secondo vetrina è possibile ammirare una raccolta di reperti risalenti al VI secolo a.C., e più in particolare: coppe ioniche a decorazione nera, kantharoi buccheroidi, un esempio di alabastron antropomorfo in cotto ed alabastra in bucchero. L’alabastron , in particolare, era un piccolo vaso usato come contenitore di unguenti ed oli profumati con cui cospargersi dopo il bagno termale o dopo gli esercizi ginnici. In versione femminile diveniva oggetto di ricercata eleganza da collocare nella cista (contenitore di oggetti per la toeletta, generalmente cilindrico), o da portare al polso, legato con una catenella. La terza teca custodisce una collezione di manufatti, la cui datazione può essere inquadrata tra gli inizi e la metà del VI secolo a.C. Tra i reperti riconosciamo: pyxis a figure nere, un Cratere, aryballoi, kylikes e kotylai. All’interno della quarta vetrina è custodita una serie di ceramiche provenienti dall’Attica che, per la loro caratteristica decorazione, vengono dette “Ceramiche a figure nere”. Partendo dall’alto, possiamo ammirare sette lekytoi, risalenti al VI secolo a.C. La lekythos è un vaso dal corpo allungato, stretto collo con un’unica ansa ed un ampio orlo svasato. Le figure nere in esse rappresentate, sono dipinte sulla superficie arancione della terracotta. La lekytos era utilizzata per conservare e versare olio profumato e unguenti, ma veniva impiegata anche nelle cerimonie funebri. In conseguenza dell’uso funerario, furono eseguite anche lekythoi in marmo con rilievi, spesso adoperate come segnacoli di tombe. Quattro lekythoi di questa collezione presentano raffigurazioni dell’eroe greco Eracle; alcune di esse, in particolare, si riferiscono alle sue famose fatiche. Tra le altre scene è possibile ammirare: Eracle ed il centauro Pholos; Eracle che attera il toro di Creta: Eracle e Euristeo. La quarta lekythos presenta due scene figurate: nella prima, Eracle atterra il toro cretese, nell’altra riconosciamo la contesa per il tripode delfico tra Eracle ed Apollo, in presenza di Atena. La quinta lekythos, raffigura una divinità in procinto di salire su un carro, mentre nell’ultima, la sesta, troviamo effigiati Polifemo ed i compagni di Odisseo aggrappati al ventre di pecore. La quarta vetrina presenta anche una serie di hydriae a figure nere, risalenti al VI-V secolo a.C., con elementi decorativi in stile geometrico vegetale. L’hydria, in origine, veniva utilizzata come contenitore di acqua, ma presumibilmente, il suo impiego fu più esteso. Il reperto fittile si caratterizza per il basso piede, corpo panciuto e svasato verso l’alto: ha il collo approssimativamente alto e stretto. Tipiche sono le tre anse, di cui due laterali poste orizzontalmente e uno sul tergo, in posizione verticale. Questo vaso serviva anche come contenitore di voti durante le assemblee giudiziarie. Sempre nella quarta vetrina, in basso, si può ammirare una serie di quattro Kilykes (VI-V sec. a.C.) raffiguranti rispettivamente: 1. due stambecchi rampanti; 2. Satiri; 3. Dioniso seduto su un diphros tra due personaggi; 4. Dioniso con un corno potorio. La kylix è una coppa da vino in ceramica già in uso, nell’antica Grecia, a partire dal VI secolo a.C. Questo manufatto rimase in auge fino al IV secolo a.C., quando il kantharos, l’elegante calice a volute dei rituali dionisiaci, ne prese il posto. La kylix era anche un diffuso oggetto d’intrattenimento ludico nel kòttabos , un gioco svolto durante i simposi. La quinta vetrina propone una collezione di lekythoi a figure nere, tutti risalenti al VI-V secolo a.C. Tra di essi possiamo osservare otto lekythoi raffiguranti: 1. Il Corteo dionisiaco; 2. Il dio Dioniso, seduto su un dyphros, tra menadi; 3. Il dio Dioniso con corno potorio; 4. Il dio Dioniso con corno potorio tra menadi ed un satiro; 5-6. Menadi danzanti; 7-8. Menadi e satiri danzanti tra grappoli d’uva e tralci. Nella stessa vetrina è possibile ammirare anche una serie di lekythoi dello stesso periodo, raffiguranti scene di guerra. E ancora, una serie di ceramiche cosiddette “a figure rosse”, alternate a ceramiche “a figure nere”. La caratteristica di questi manufatti è data dalla superficie del vaso, ricoperti da vernice nera lucente che risparmiò solo le figure, i cui particolari furono poi segnati con fini pennellature. Le scene in esse rappresentate sono semplici ed essenziali: figure nude o con drappi. Nella sesta vetrina, si possono osservare tre crateri con anse a nastro, risalenti alla fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. In quest’ultime sono dipinti soprattutto simboli del mondo animale come civette, oche e galli. A questa serie fittile denominata de “Gli animali” ne segue un’altra definita degli “Uomini e cavalli”, raffiguranti quadrighe. Una terza serie fittile viene intitolata “Il Simposio e l’eros”. Tra le scene in essa rappresentate, riconosciamo infatti alcune scene erotiche. Sempre nella sesta vetrina, più in basso, troviamo altri esempi di ceramiche a figure nere e rosse, suddivise anch’esse per argomenti. Nel dettaglio, fanno parte della sezione “Il Culto degli dei”, del V secolo a.C., che riproducono scene religiose. Altri vasi sono, invece, dedicati alla donna con dipinti di enorme bellezza, caratterizzati da volti e attività femminili. Nella settima vetrina, è possibile ammirare un’ulteriore collezione di reperti archeologici, soprattutto di prevalenza indigena, risalenti al 550-480 a.C. Oltre a vasi e ceramiche, sono presenti: unguentari, manici di padella, ciotole ansate ed un interessante prototipo di campanello in terracotta. Chiude la serie ceramica “greco-indigena”, una collezione di undici guttus del V secolo a.C. Il guttus era un vaso usato dagli antichi per conservare profumi ed oli, ma anche per l’acqua da versare sulle mani dei commensali. Aveva un collo lungo e stretto ed era d’argilla o metallo. L’ottava vetrina, invece, è dedicata a due imponenti anfore corinzie, utilizzate per il trasporto di acqua. Ambedue risalgono al VII-VI secolo a.C. e vengono definite “greco-arcaiche”. Queste venivano usate anche per altri scopi, infatti una volta esaurito il loro uso primario, venivano riutilizzate come tomba per contenere le ceneri dei defunti o per inumare il cadavere; tagliate a metà potevano essere usate dalle famiglie povere come culla, sospese con corde. Al centro della nona vetrina possiamo apprezzare altri esempi di ceramiche attiche. Il nucleo più importante della collezione è costituito da reperti risalenti al VI-V secolo a.C.; tra i pezzi più importanti troviamo un attingitoio globulare ed una tazza ansata. La decima vetrina contiene una ricca collezione di lucerne del VI-V Secolo a.C., alcune delle quali in vernice nera e rossa. Si ebbero lucerne nei più diversi materiali: in pietra, in vetro o in metallo, ma le più diffuse furono di certo quelle in terracotta. Oltre alla funzione domestica, le lucerne ebbero anche un uso religioso, votivo e soprattutto funerario: si tratta di uno degli oggetti più comuni presenti nel corredo. Per quanto concerne il combustibile, è noto l’uso dell’olio d’oliva, ma è presumibile l’utilizzazione di altri oli, ad esempio di noce, di ricino o di pesce e probabilmente di oli minerari, già conosciuti nel periodo antico, e di grassi animali. Nella parte bassa della stessa vetrina si conserva una nutrita collezione di askoi (statuette) di varia forma, tutti risalenti al VI-V secolo a.C. Alcune raffigurano ovini e bovini. Sempre nella stessa vetrina, si nota una figura in terracotta che rappresenta il minotauro. I reperti che costituiscono l’undicesima vetrina risalgono al V-IV secolo a.C. e sono stati rinvenuti a Selinunte, all’interno del santuario della Malophòros, cioè della portatrice di melograno. L’area sacra selinuntina fu dedicata, con tutta probabilità, alla dea Demetra. L’antico sito pare costituisse un punto di sosta per i cortei funebri. Fra le testimonianze archeologiche recuperate ci furono numerose stele votive, scolpite in pietra calcarea, dalle forme più svariate. La dodicesima vetrina conserva due frammenti di sarcofago, risalenti al VI-V secolo a.C., che raffigura una gara tra quadrighe. Questo reperto ha un enorme valore etno-antropologico. Le terracotte custodite nella tredicesima teca, risalgono al VI-V secolo a.C. Le classi rappresentate in questa vetrina sono numerose: ex voto, protomi sileniche, statuette fittili femminili, statuette fittili grottesche e maschere. Reperti importantissimi si trovano anche nella quattordicesima teca, tra questi spicca una macina in granito, che testimonia la lavorazione delle olive a Selinunte già a partire dal VI secolo a.C. Nella stessa teca possiamo osservare anche alcuni esempi di pesi e pesetti da telaio. La parte bassa della vetrina, custodisce alcuni esempi di “ghianda missile”. Quest’ultima era un proiettile di piombo (lungo dai 3,5 ai 4,5 cm) lanciato utilizzando una fionda formata da una striscia di cuoio, che era fatta roteare sopra la testa per poi lasciare all’improvviso una della estremità e far partire così il proiettile; alcune ghiande missile recavano iscrizioni o decorazioni. Inoltre, è possibile ammirare una collezione di lucerne romane africane del V secolo d.C. Per i cristiani, la lucerna simbolizzava la fiamma della Fede. Le antiche lucerne romane fanno il loro esordio nelle catacombe, svolgendo la duplice funzione di illuminazione del buio dei cunicoli sotterranei e di commemorazione votiva, vicino agli affreschi e alle immagini sacre. Fin dal principio presentano i più diffusi simboli paleocristiani della Fede: la Croce, il pesce, l’agnello di Dio, il Buon Pastore. La quindicesima vetrina custodisce una serie di manufatti in bronzo di epoche diverse. Come ad esempio, un mezzobusto di età bizantina (VII-VIII secolo d.C.), raffigurante Atena. Nella sedicesima vetrina è possibile ammirare una collezione di ceramiche cosiddetta “acroma”, poiché priva di qualsivoglia decorazione. Tra gli altri reperti, riconosciamo una serie di brocchette tardo-romane, risalenti al V secolo d.C., olpette e lekythoi globulari del VI-V secolo a.C. Infine, altre due teche la diciassettesima e la diciottesima sono dedicate alla custodia di frammenti architettonici dell’acropoli selinuntina. Particolarmente caratteristiche sono le tegole, anch’esse riccamente decorate che assumevano, così, una duplice funzione: da un lato proteggevano l’integrità strutturale del tempio permettendo lo scolo delle acque, dall’altro fungevano da elemento ornamentale. Il Museo Civico di Castelvetrano, tra gli altri reperti, custodisce due esempi di anfore puniche, la cui datazione varia dal IV al I secolo a.C. Al centro della sala museale possiamo osservare anche una vasca in terracotta, esempio di arredo domestico delle abitazioni dell’antica Selinunte. Nella parte centrale del Museo Civico è custodito un importantissimo documento epigrafico, la “Lamina Plumbea”, che ci da fondamentali delucidazioni a riguardo dell’alfabeto e del dialetto parlato dagli antichi selinuntini. Il testo inciso risale al V secolo a.C. e riporta una lex sacra di Selinunte. Nella vetrina accanto la “Lamina Plumbea” , possiamo ammirare uno dei reperti archeologici più rilevanti del Museo Civico di Castelvetrano: un cratere attico a colonnette, risalente al 470 a.C. Il cratere era un grande vaso adoperato per mescolare vino e acqua. Infine, una collezione molto importante è dedicata alle monete antiche provenienti da Gela, Corinto, Siracusa, Agrigento. La parte centrale della vetrina è dedicata a Selinunte dalla cui Zecca, non ancora rinvenuta, furono coniate innumerevoli monete. Di esse il Museo ci presenta: due Didracmi, una moneta di bronzo, una litra ed un tetras fuso. Lo studioso castelvetranese G.B. Ferrigno, ci tramanda che le monete selinuntine anteriori al 479 a.C. portavano impresse, quasi sempre, l’emblema della città: una foglia di sèlinon (prezzemolo selvatico) da cui, come già ricordato, deriva il nome della metropoli dorica. Nella stessa vetrina , in ultimo, abbiamo esempi di monete romane che partono dall’età tardo-repubblicana ed arrivano sino all’età antoniniana. Notiamo anche un esempio di “Tarì” di Filippo IV d’Aragona e un “Due Grani”di Ferdinando II di Borbone.

Il Museo Civico, ospitato nel cinquecentesco Palazzo Majo, è ricco di reperti archeologici e pregevoli opere d’arte. Il pezzo più conosciuto e famoso di esso è l’Efobo. Il reperto risale al 470 a.C. e rappresenta l’unico esempio di statua bronzea finora rinvenuto a Selinunte. Alta 85 cm, la scultura raffigura un adolescente in posizione eretta, con la gamba destra avanti e poggiante al suolo con l’intera pianta del piede. Questa posizione fa si che l’anca destra risulti più bassa di un paio di centimetri rispetto alla sinistra. L’Efebo ha il braccio sinistro con le dita della mano chiuse, come se stringesse un oggetto (forse un ramoscello). Il braccio destro, invece, è proteso in avanti con il palmo della mano aperto. Il volto presenta un mento prominente, bocca e naso piccoli, zigomi poco pronunciati e fronte bassa. Un elemento caratteristico è costituito dagli occhi, stretti ed allungati, riempiti con materiale bianco, probabilmente pasta vitrea. Capelli lunghi, ripiegati lungo il contorno del capo, ne compongono la chioma. Particolarmente avventurosa è stata la sua storia, sin dal primo ritrovamento: i castelvetranesi G. Martino e G. Miceli, riferiscono che nel 1882 un guardiano di maiali di appena nove anni, rinvenne per caso un braccio di una statuetta bronzea. Nel tentativo di strapparlo dal terreno, l’arto si staccò dal resto del corpo. Dopo varie vicissitudini, nel 1895 esso fu acquistato dal Comune di Castelvetrano per £ 7.000. Il primo restauro della statua avvenne a Siracusa, nel 1927. L’Efebo fu, quindi, trasferito a Palermo dove rimase esposto, presso il Museo Nazionale, fino al 1933. Nello stesso anno, il giovinetto bronzeo faceva ritorno a Castelvetrano. Nel 1962 esso venne trafugato ma fu recuperato, dopo alcuni anni, a Foligno. Il secondo restauro del reperto fu affidato all’Istituto Centrale per il Restauro di Roma che, dopo un’accurata revisione critica, potè appurare che la disarmonia tra le varie parti del suo corpo derivavano da un precedente restauro avvenuto già in epoca antica. Non c’è unanimità di pareri su chi raffiguri l’Efebo, anche se si propende a credere che raffiguri la divinità del fiume Selinon. E, dunque, il ramoscello che teneva nella mano sinistra potrebbe essere proprio la pianta del prezzemolo selvatico. Inoltre, all’interno del Museo Civico di Castelvetrano, sono custoditi importanti reperti archeologici suddivisi in varie vetrine. Nella prima, partendo da destra, troviamo una serie di ceramiche corinzie del periodo Medio-Recente. A Corinto alla fine del VIII sec a.C. nacque e si diffuse il cosiddetto stile orientalizzante. Gli artigiani-artisti campivano le figure antropomorfe e/o zoomorfe con vernice nera, mentre i particolari anatomici erano definiti ad incisione per mezzo di uno strumento simile al bulino che, graffiando la superficie verniciata di nero con linee sottili e nette, faceva apparire il colore rossastro della terracotta, evidenziando così le forme. I vasi corinzi si distinguono per la chiarezza dell’argilla e per le forme ridotte, adatte a contenere essenze profumate. La raccolta contenuta nella prima teca si costituisce di: alabastra, amphoriskoi, aryballoi, kotylai, pyxis ed un lydion a colonnette, dal corpo arrotondato, con ampio orlo a disco ed un alto piede. Tutti i reperti di questa vetrina risalgono al VI sec. a.C. Nella secondo vetrina è possibile ammirare una raccolta di reperti risalenti al VI secolo a.C., e più in particolare: coppe ioniche a decorazione nera, kantharoi buccheroidi, un esempio di alabastron antropomorfo in cotto ed alabastra in bucchero. L’alabastron , in particolare, era un piccolo vaso usato come contenitore di unguenti ed oli profumati con cui cospargersi dopo il bagno termale o dopo gli esercizi ginnici. In versione femminile diveniva oggetto di ricercata eleganza da collocare nella cista (contenitore di oggetti per la toeletta, generalmente cilindrico), o da portare al polso, legato con una catenella. La terza teca custodisce una collezione di manufatti, la cui datazione può essere inquadrata tra gli inizi e la metà del VI secolo a.C. Tra i reperti riconosciamo: pyxis a figure nere, un Cratere, aryballoi, kylikes e kotylai. All’interno della quarta vetrina è custodita una serie di ceramiche provenienti dall’Attica che, per la loro caratteristica decorazione, vengono dette “Ceramiche a figure nere”. Partendo dall’alto, possiamo ammirare sette lekytoi, risalenti al VI secolo a.C. La lekythos è un vaso dal corpo allungato, stretto collo con un’unica ansa ed un ampio orlo svasato. Le figure nere in esse rappresentate, sono dipinte sulla superficie arancione della terracotta. La lekytos era utilizzata per conservare e versare olio profumato e unguenti, ma veniva impiegata anche nelle cerimonie funebri. In conseguenza dell’uso funerario, furono eseguite anche lekythoi in marmo con rilievi, spesso adoperate come segnacoli di tombe. Quattro lekythoi di questa collezione presentano raffigurazioni dell’eroe greco Eracle; alcune di esse, in particolare, si riferiscono alle sue famose fatiche. Tra le altre scene è possibile ammirare: Eracle ed il centauro Pholos; Eracle che attera il toro di Creta: Eracle e Euristeo. La quarta lekythos presenta due scene figurate: nella prima, Eracle atterra il toro cretese, nell’altra riconosciamo la contesa per il tripode delfico tra Eracle ed Apollo, in presenza di Atena. La quinta lekythos, raffigura una divinità in procinto di salire su un carro, mentre nell’ultima, la sesta, troviamo effigiati Polifemo ed i compagni di Odisseo aggrappati al ventre di pecore. La quarta vetrina presenta anche una serie di hydriae a figure nere, risalenti al VI-V secolo a.C., con elementi decorativi in stile geometrico vegetale. L’hydria, in origine, veniva utilizzata come contenitore di acqua, ma presumibilmente, il suo impiego fu più esteso. Il reperto fittile si caratterizza per il basso piede, corpo panciuto e svasato verso l’alto: ha il collo approssimativamente alto e stretto. Tipiche sono le tre anse, di cui due laterali poste orizzontalmente e uno sul tergo, in posizione verticale. Questo vaso serviva anche come contenitore di voti durante le assemblee giudiziarie. Sempre nella quarta vetrina, in basso, si può ammirare una serie di quattro Kilykes (VI-V sec. a.C.) raffiguranti rispettivamente: 1. due stambecchi rampanti; 2. Satiri; 3. Dioniso seduto su un diphros tra due personaggi; 4. Dioniso con un corno potorio. La kylix è una coppa da vino in ceramica già in uso, nell’antica Grecia, a partire dal VI secolo a.C. Questo manufatto rimase in auge fino al IV secolo a.C., quando il kantharos, l’elegante calice a volute dei rituali dionisiaci, ne prese il posto. La kylix era anche un diffuso oggetto d’intrattenimento ludico nel kòttabos , un gioco svolto durante i simposi. La quinta vetrina propone una collezione di lekythoi a figure nere, tutti risalenti al VI-V secolo a.C. Tra di essi possiamo osservare otto lekythoi raffiguranti: 1. Il Corteo dionisiaco; 2. Il dio Dioniso, seduto su un dyphros, tra menadi; 3. Il dio Dioniso con corno potorio; 4. Il dio Dioniso con corno potorio tra menadi ed un satiro; 5-6. Menadi danzanti; 7-8. Menadi e satiri danzanti tra grappoli d’uva e tralci. Nella stessa vetrina è possibile ammirare anche una serie di lekythoi dello stesso periodo, raffiguranti scene di guerra. E ancora, una serie di ceramiche cosiddette “a figure rosse”, alternate a ceramiche “a figure nere”. La caratteristica di questi manufatti è data dalla superficie del vaso, ricoperti da vernice nera lucente che risparmiò solo le figure, i cui particolari furono poi segnati con fini pennellature. Le scene in esse rappresentate sono semplici ed essenziali: figure nude o con drappi. Nella sesta vetrina, si possono osservare tre crateri con anse a nastro, risalenti alla fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. In quest’ultime sono dipinti soprattutto simboli del mondo animale come civette, oche e galli. A questa serie fittile denominata de “Gli animali” ne segue un’altra definita degli “Uomini e cavalli”, raffiguranti quadrighe. Una terza serie fittile viene intitolata “Il Simposio e l’eros”. Tra le scene in essa rappresentate, riconosciamo infatti alcune scene erotiche. Sempre nella sesta vetrina, più in basso, troviamo altri esempi di ceramiche a figure nere e rosse, suddivise anch’esse per argomenti. Nel dettaglio, fanno parte della sezione “Il Culto degli dei”, del V secolo a.C., che riproducono scene religiose. Altri vasi sono, invece, dedicati alla donna con dipinti di enorme bellezza, caratterizzati da volti e attività femminili. Nella settima vetrina, è possibile ammirare un’ulteriore collezione di reperti archeologici, soprattutto di prevalenza indigena, risalenti al 550-480 a.C. Oltre a vasi e ceramiche, sono presenti: unguentari, manici di padella, ciotole ansate ed un interessante prototipo di campanello in terracotta. Chiude la serie ceramica “greco-indigena”, una collezione di undici guttus del V secolo a.C. Il guttus era un vaso usato dagli antichi per conservare profumi ed oli, ma anche per l’acqua da versare sulle mani dei commensali. Aveva un collo lungo e stretto ed era d’argilla o metallo. L’ottava vetrina, invece, è dedicata a due imponenti anfore corinzie, utilizzate per il trasporto di acqua. Ambedue risalgono al VII-VI secolo a.C. e vengono definite “greco-arcaiche”. Queste venivano usate anche per altri scopi, infatti una volta esaurito il loro uso primario, venivano riutilizzate come tomba per contenere le ceneri dei defunti o per inumare il cadavere; tagliate a metà potevano essere usate dalle famiglie povere come culla, sospese con corde. Al centro della nona vetrina possiamo apprezzare altri esempi di ceramiche attiche. Il nucleo più importante della collezione è costituito da reperti risalenti al VI-V secolo a.C.; tra i pezzi più importanti troviamo un attingitoio globulare ed una tazza ansata. La decima vetrina contiene una ricca collezione di lucerne del VI-V Secolo a.C., alcune delle quali in vernice nera e rossa. Si ebbero lucerne nei più diversi materiali: in pietra, in vetro o in metallo, ma le più diffuse furono di certo quelle in terracotta. Oltre alla funzione domestica, le lucerne ebbero anche un uso religioso, votivo e soprattutto funerario: si tratta di uno degli oggetti più comuni presenti nel corredo. Per quanto concerne il combustibile, è noto l’uso dell’olio d’oliva, ma è presumibile l’utilizzazione di altri oli, ad esempio di noce, di ricino o di pesce e probabilmente di oli minerari, già conosciuti nel periodo antico, e di grassi animali. Nella parte bassa della stessa vetrina si conserva una nutrita collezione di askoi (statuette) di varia forma, tutti risalenti al VI-V secolo a.C. Alcune raffigurano ovini e bovini. Sempre nella stessa vetrina, si nota una figura in terracotta che rappresenta il minotauro. I reperti che costituiscono l’undicesima vetrina risalgono al V-IV secolo a.C. e sono stati rinvenuti a Selinunte, all’interno del santuario della Malophòros, cioè della portatrice di melograno. L’area sacra selinuntina fu dedicata, con tutta probabilità, alla dea Demetra. L’antico sito pare costituisse un punto di sosta per i cortei funebri. Fra le testimonianze archeologiche recuperate ci furono numerose stele votive, scolpite in pietra calcarea, dalle forme più svariate. La dodicesima vetrina conserva due frammenti di sarcofago, risalenti al VI-V secolo a.C., che raffigura una gara tra quadrighe. Questo reperto ha un enorme valore etno-antropologico. Le terracotte custodite nella tredicesima teca, risalgono al VI-V secolo a.C. Le classi rappresentate in questa vetrina sono numerose: ex voto, protomi sileniche, statuette fittili femminili, statuette fittili grottesche e maschere. Reperti importantissimi si trovano anche nella quattordicesima teca, tra questi spicca una macina in granito, che testimonia la lavorazione delle olive a Selinunte già a partire dal VI secolo a.C. Nella stessa teca possiamo osservare anche alcuni esempi di pesi e pesetti da telaio. La parte bassa della vetrina, custodisce alcuni esempi di “ghianda missile”. Quest’ultima era un proiettile di piombo (lungo dai 3,5 ai 4,5 cm) lanciato utilizzando una fionda formata da una striscia di cuoio, che era fatta roteare sopra la testa per poi lasciare all’improvviso una della estremità e far partire così il proiettile; alcune ghiande missile recavano iscrizioni o decorazioni. Inoltre, è possibile ammirare una collezione di lucerne romane africane del V secolo d.C. Per i cristiani, la lucerna simbolizzava la fiamma della Fede. Le antiche lucerne romane fanno il loro esordio nelle catacombe, svolgendo la duplice funzione di illuminazione del buio dei cunicoli sotterranei e di commemorazione votiva, vicino agli affreschi e alle immagini sacre. Fin dal principio presentano i più diffusi simboli paleocristiani della Fede: la Croce, il pesce, l’agnello di Dio, il Buon Pastore. La quindicesima vetrina custodisce una serie di manufatti in bronzo di epoche diverse. Come ad esempio, un mezzobusto di età bizantina (VII-VIII secolo d.C.), raffigurante Atena. Nella sedicesima vetrina è possibile ammirare una collezione di ceramiche cosiddetta “acroma”, poiché priva di qualsivoglia decorazione. Tra gli altri reperti, riconosciamo una serie di brocchette tardo-romane, risalenti al V secolo d.C., olpette e lekythoi globulari del VI-V secolo a.C. Infine, altre due teche la diciassettesima e la diciottesima sono dedicate alla custodia di frammenti architettonici dell’acropoli selinuntina. Particolarmente caratteristiche sono le tegole, anch’esse riccamente decorate che assumevano, così, una duplice funzione: da un lato proteggevano l’integrità strutturale del tempio permettendo lo scolo delle acque, dall’altro fungevano da elemento ornamentale. Il Museo Civico di Castelvetrano, tra gli altri reperti, custodisce due esempi di anfore puniche, la cui datazione varia dal IV al I secolo a.C. Al centro della sala museale possiamo osservare anche una vasca in terracotta, esempio di arredo domestico delle abitazioni dell’antica Selinunte. Nella parte centrale del Museo Civico è custodito un importantissimo documento epigrafico, la “Lamina Plumbea”, che ci da fondamentali delucidazioni a riguardo dell’alfabeto e del dialetto parlato dagli antichi selinuntini. Il testo inciso risale al V secolo a.C. e riporta una lex sacra di Selinunte. Nella vetrina accanto la “Lamina Plumbea” , possiamo ammirare uno dei reperti archeologici più rilevanti del Museo Civico di Castelvetrano: un cratere attico a colonnette, risalente al 470 a.C. Il cratere era un grande vaso adoperato per mescolare vino e acqua. Infine, una collezione molto importante è dedicata alle monete antiche provenienti da Gela, Corinto, Siracusa, Agrigento. La parte centrale della vetrina è dedicata a Selinunte dalla cui Zecca, non ancora rinvenuta, furono coniate innumerevoli monete. Di esse il Museo ci presenta: due Didracmi, una moneta di bronzo, una litra ed un tetras fuso. Lo studioso castelvetranese G.B. Ferrigno, ci tramanda che le monete selinuntine anteriori al 479 a.C. portavano impresse, quasi sempre, l’emblema della città: una foglia di sèlinon (prezzemolo selvatico) da cui, come già ricordato, deriva il nome della metropoli dorica. Nella stessa vetrina , in ultimo, abbiamo esempi di monete romane che partono dall’età tardo-repubblicana ed arrivano sino all’età antoniniana. Notiamo anche un esempio di “Tarì” di Filippo IV d’Aragona e un “Due Grani”di Ferdinando II di Borbone.

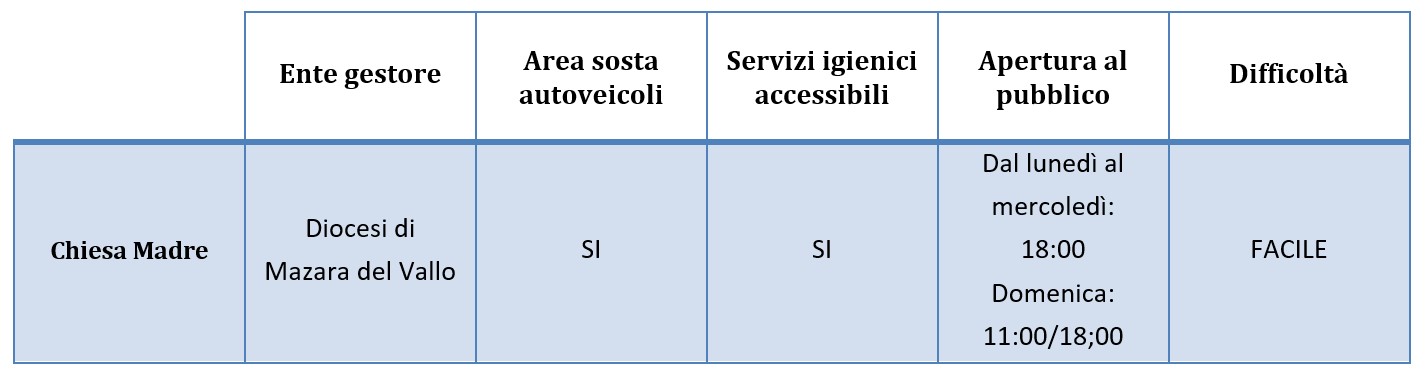

Chiesa Madre

Edificata nel XV secolo sui ruderi di tre chiese (Matrice, Santa Chiara e San Giorgio), la Chiesa Madre si trova in piazza Carlo D’Aragona Tagliavia. Dedicata alla Madonna Assunta fu costruita, per volontà di Giovan Vincenzo Tagliavia, primo Conte di Castelvetrano. Totalmente ristrutturata tra il 1520 e il 1579 la chiesa possiede un impianto basilicale-normanno (tre navate con transetto corto e presbiterio rialzato); il portale ha carattere medievaleggiante. La decorazione dell’interno venne eseguita nell 6OO da Antonino Ferraro junior e da Gaspare Serpotta. Il tetto a capriate presenta la trave centrale riccamente dipinta con stemmi, strumenti musicali, armi, ed è datata 1564-1570.

Edificata nel XV secolo sui ruderi di tre chiese (Matrice, Santa Chiara e San Giorgio), la Chiesa Madre si trova in piazza Carlo D’Aragona Tagliavia. Dedicata alla Madonna Assunta fu costruita, per volontà di Giovan Vincenzo Tagliavia, primo Conte di Castelvetrano. Totalmente ristrutturata tra il 1520 e il 1579 la chiesa possiede un impianto basilicale-normanno (tre navate con transetto corto e presbiterio rialzato); il portale ha carattere medievaleggiante. La decorazione dell’interno venne eseguita nell 6OO da Antonino Ferraro junior e da Gaspare Serpotta. Il tetto a capriate presenta la trave centrale riccamente dipinta con stemmi, strumenti musicali, armi, ed è datata 1564-1570.

Notevole il corredo di opere d’arte, all’interno, con tele di Orazio Ferraro (l’Assunta del 1619, Santa Chiara del primo ‘600); il quadro della Madonna col Bambino tra i SS. Crispino e Crispiniano (1573); il coperchio ligneo scolpito del fonte battesimale, opera di Pietro di Giato (1610); la pregevole statua in marmo di scuola gaginesca raffigurante la Madonna del Giglio (1570); la tavola quattrocentesca della Madonna della Misericordia (bottega di Riccardo Quartararo); il coro ligneo disegnato nel 1864 dall’architetto Giuseppe Damiani Almeyda ed eseguito dallo scultore palermitano Vincenzo Coco. Nel secolo scorso si pose mano ad un lavoro di restauro della chiesa, il cui obiettivo fu la rimozione di quanto di seicentesco essa conteneva, per privilegiarne i contenuti rinascimentali. Ciò perché il Barocco era ritenuto epoca di decadenza, mentre il Rinascimento era inteso come età del fulgore delle arti. Fra le opere di quell’epoca rimaste, sono interessanti gli stucchi della cappella della Maddalena di Tommaso Ferraro (secolo XVI). In piazza Umberto, sul fianco settentrionale, sorge, imponente, il campanile della Matrice. Tra il ‘400 e il ‘500 se ne era costruito lo zoccolo fino al primo piano e nel relativo vano si era ricavata la cappella di San Giorgio. La costruzione dei piani superiori sino alle finestre ove sono collocate le campane venne eseguita dall’architetto Giovanni Gandolfo nel 1552 anche se non venne completata, e manca del coronamento e della merlatura.

Tra campanile e Chiesa Madre, una costruzione intermedia collega i due complessi monumentali: essa accoglie la scala di accesso al campanile, e un fregio, definito da una linea spezzata che si chiude avvolgendo un fiore, ne mimetizza il raccordo alla torre. Palmette greche adornano il fregio terminale della retrostante cappella della Maddalena, mentre al centro domina lo scudo con la palma, arma dei Tagliavia, patroni della cappella. Il suo ultimo ordine ospita l’apparato campanario, fra cui spicca la campana “del popolo”, così detta in quanto veniva suonata per la convocazione del Consiglio Comunale. Il campanile, l’abside della cappella dei Gentiluomini, l’abside della cappella del Giglio creano un gioco di volumi percepibili dalla via Militello che, unitamente ai balconi ed ai portali delle antiche case prospettanti sulla via, danno vita ad uno degli ambienti più suggestivi della Castelvetrano antica.

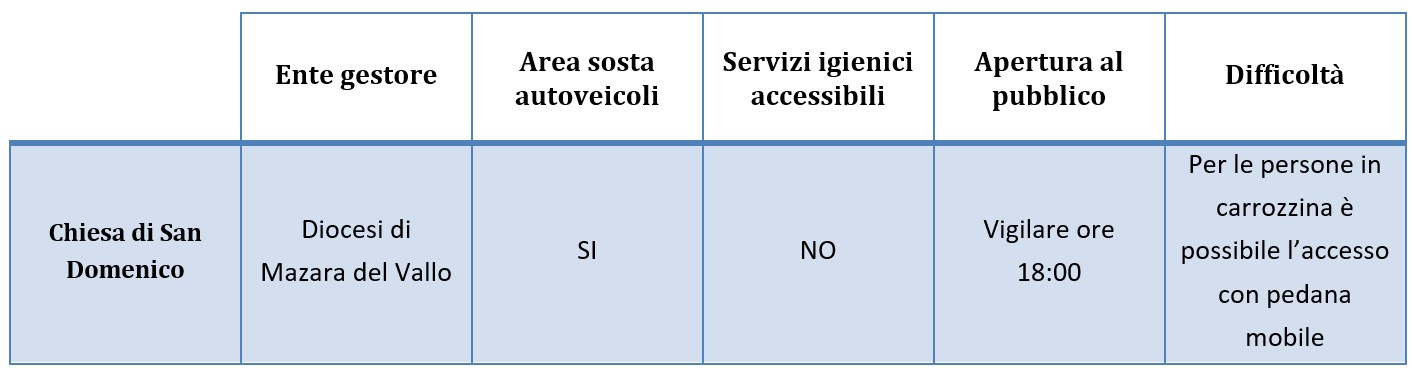

Chiesa di San Domenico

La chiesa di San Domenico fu eretta da Giovan Vincenzo Tagliavia, signore della città, nel 1470. Essa sorge nella Piazza Regina Margherita. Originariamente, intitolata a Santa Maria del Gesù, presentava una pianta a navata unica. Nella seconda metà del XVI secolo, la chiesa tardo-gotica diviene il mausoleo della famiglia Aragona-Tagliavia e subisce significative trasformazioni, quali l’innalzamento della navata centrale e l’aggiunta della cappella del coro, modifiche che cambiarono l’assetto planimetrico ad unica navata con quattro cappelle laterali per lato, comunicanti tra loro. La navata è coperta da volta a crociera ed illuminata da alte finestre. La facciata è realizzata con pietra calcarea ed è caratterizzata da un portale di gusto rinascimentale ed una finestra con balaustra. Fu la chiesa preferita dai signori locali che vollero decorarla con stucchi ed affreschi di pregevole fattura eseguiti da Antonino Ferraro da Giuliana nel 1574. È un’opera fondamentale per la storia dell’architettura in Sicilia: costituisce, infatti, uno degli esempi più significativi di quel manierismo siciliano che preannuncia l’imminente Barocco. Ad una facciata esterna semplice ed essenziale, contrasta un interno riccamente decorato da stucchi, affreschi e cartigli. Di notevole pregio sono il cappellone maggiore e la cappella del coro, decorate dal citato Ferraro da Giuliana. Desta particolare ammirazione “L’Albero di Jesse”, complesso di statue sul fronte, sopra l’arco di trionfo: Jesse, disteso sopra un piano sorretto da mensole, sostiene un albero genealogico ai cui rami sono affidati i dodici regnanti che successero a lui fino alla Vergine Maria, posta in cima, coronata da Angeli. Numerose le opere d’arte custodite nella chiesa, fra cui un sarcofago marmoreo su cui è scolpita la figura di Ferdinando Tagliavia Aragona, morto nel 1549, ed alcune tele, fra le quali merita di essere ricordata una copia dello “Spasimo di Sicilia” di Raffaello, opera del pittore cremonese Giovanni Paolo Fondelli. Sempre nel coro, nell’angolo a destra, sotto l’imposta della volta, l’autoritratto di Antonino Ferraro, artefice della decorazione dell’interno. Questa può essere considerata una delle chiese più belle di Castelvetrano. Accanto alla chiesa di San Domenico sorge il convento con il bel chiostro, oggi interamente restaurato e sede del Liceo Classico.

La chiesa di San Domenico fu eretta da Giovan Vincenzo Tagliavia, signore della città, nel 1470. Essa sorge nella Piazza Regina Margherita. Originariamente, intitolata a Santa Maria del Gesù, presentava una pianta a navata unica. Nella seconda metà del XVI secolo, la chiesa tardo-gotica diviene il mausoleo della famiglia Aragona-Tagliavia e subisce significative trasformazioni, quali l’innalzamento della navata centrale e l’aggiunta della cappella del coro, modifiche che cambiarono l’assetto planimetrico ad unica navata con quattro cappelle laterali per lato, comunicanti tra loro. La navata è coperta da volta a crociera ed illuminata da alte finestre. La facciata è realizzata con pietra calcarea ed è caratterizzata da un portale di gusto rinascimentale ed una finestra con balaustra. Fu la chiesa preferita dai signori locali che vollero decorarla con stucchi ed affreschi di pregevole fattura eseguiti da Antonino Ferraro da Giuliana nel 1574. È un’opera fondamentale per la storia dell’architettura in Sicilia: costituisce, infatti, uno degli esempi più significativi di quel manierismo siciliano che preannuncia l’imminente Barocco. Ad una facciata esterna semplice ed essenziale, contrasta un interno riccamente decorato da stucchi, affreschi e cartigli. Di notevole pregio sono il cappellone maggiore e la cappella del coro, decorate dal citato Ferraro da Giuliana. Desta particolare ammirazione “L’Albero di Jesse”, complesso di statue sul fronte, sopra l’arco di trionfo: Jesse, disteso sopra un piano sorretto da mensole, sostiene un albero genealogico ai cui rami sono affidati i dodici regnanti che successero a lui fino alla Vergine Maria, posta in cima, coronata da Angeli. Numerose le opere d’arte custodite nella chiesa, fra cui un sarcofago marmoreo su cui è scolpita la figura di Ferdinando Tagliavia Aragona, morto nel 1549, ed alcune tele, fra le quali merita di essere ricordata una copia dello “Spasimo di Sicilia” di Raffaello, opera del pittore cremonese Giovanni Paolo Fondelli. Sempre nel coro, nell’angolo a destra, sotto l’imposta della volta, l’autoritratto di Antonino Ferraro, artefice della decorazione dell’interno. Questa può essere considerata una delle chiese più belle di Castelvetrano. Accanto alla chiesa di San Domenico sorge il convento con il bel chiostro, oggi interamente restaurato e sede del Liceo Classico.

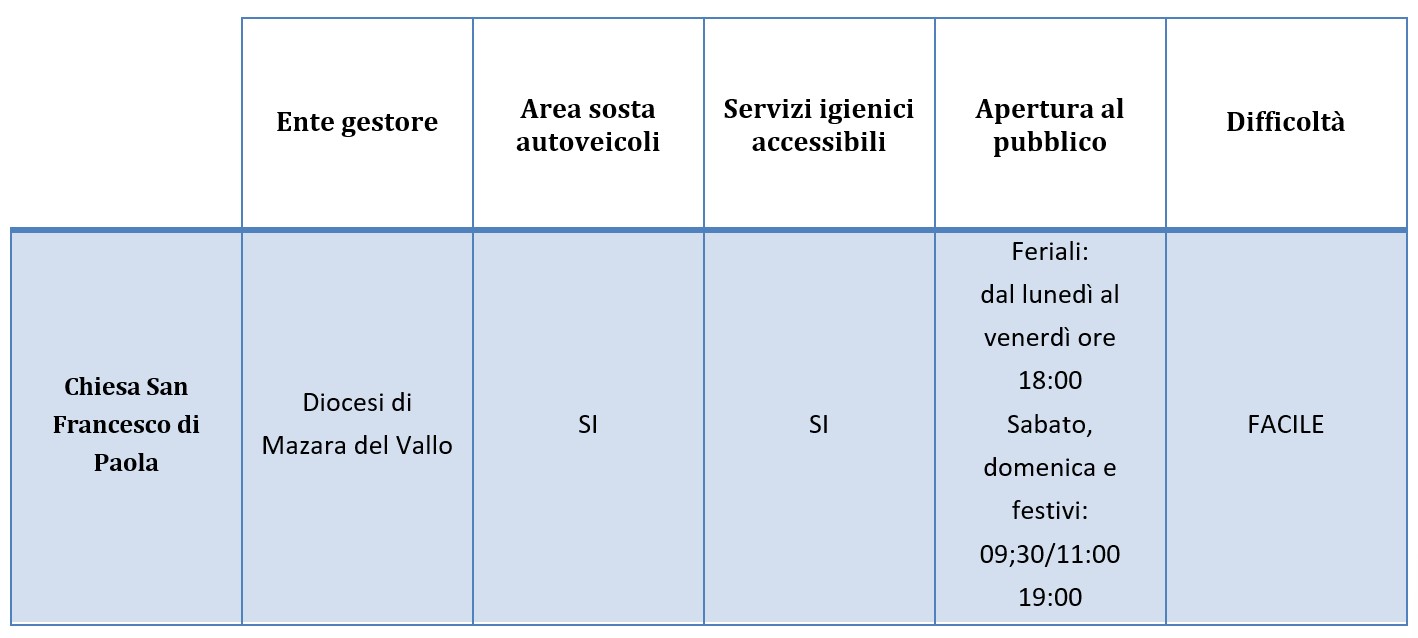

Chiesa San Francesco di Paola

Sorse nel 1609 e conserva una statua lignea di San Francesco di Paola eseguita da Girolamo Bagnasco. Particolari e rilevanti gli affreschi eseguiti dal pittore trapanese Francesco Cutrona nella navata unica, nel cappellone e nel transetto, mentre quelli della cupola, fra cui la “Glorificazione di San Francesco”, sono attribuiti a Vito D’Anna (IXX sec.).

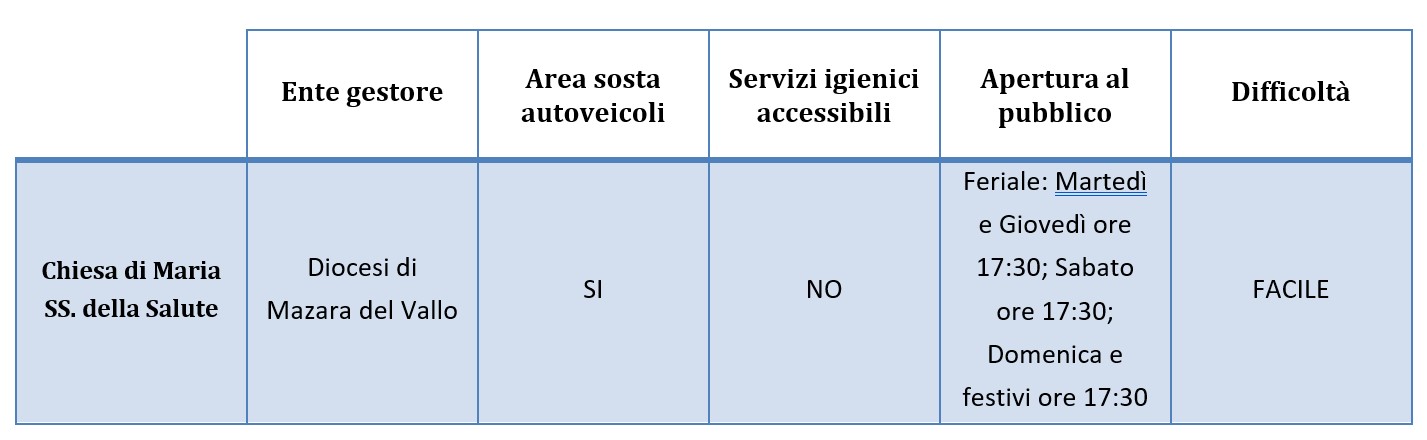

Chiesa di Maria SS. della Salute

L’antica chiesa di Nostra Signora della Salute sorse, adiacente al convento Agostiniano di Santa Maria della Sanità, che lo storico del Seicento Rocco Pirri nella sua “Sicilia Sacra” vuole fondata nel 1637 o, secondo Cucinotta, ancora prima del 1628, per devozione di donna Stefania Cotes, moglie del principe di Castelvetrano Don Diego D’Aragona, per ringraziamento alla Madonna di aver fatto cessare la terribile peste che dal 1624 al 1626 incombeva in città. La chiesa che in origine era dedicata alla Presentazione della Beata Vergine, dopo questo evento, venne intitolata alla Madonna della Sanità o della Salute. Al posto dell’antica chiesa alla fine del Settecento, venne costruita l’attuale che oggi vediamo. Verso la metà dell’Ottocento, un altro grande flagello colpì la già martoriata, in Sicilia, infatti tra il 1837 e il 1854 scoppia una grande epidemia di colera che interessò molti centri dell’isola. Immediata fu la raccomandazione dei castelvetranesi verso la Madre di Dio, che in questa circostanza invocarono nel suo Santuario con il titolo di “Madre della Salute”, ottenendo la grazia dello scampato pericolo. All’inizio del Novecento, i castelvetranesi sembravano aver dimenticato l’importanza di questa chiesa che agli avi era stata molto cara, infatti sembrava aver perso la sua sacralità. In quegli anni venne usata dai contadini come un vero e proprio deposito di paglia e foraggi per gli animali. In seguito, nel 1915, durante la Grande Guerra servì come rifugio ai soldati dell’Esercito Italiano che la trafugavano di ogni sua ricchezza. Soltanto negli anni ’40 e ’50, grazie al demanio di Trapani, vennero portati avanti alcuni lavori di rifacimento, in più vennero aggiunti la casa-canonica e la maestosa torre campanaria. Secondo la tradizione, non si sa bene su quali fondamenta, la chiesa sorse assumendo tale titolo per volontà seguito dell’apparizione della Vergine col Bambino. La chiesa di Nostra Signora della Salute, oggi è il cuore dell’omonimo quartiere.

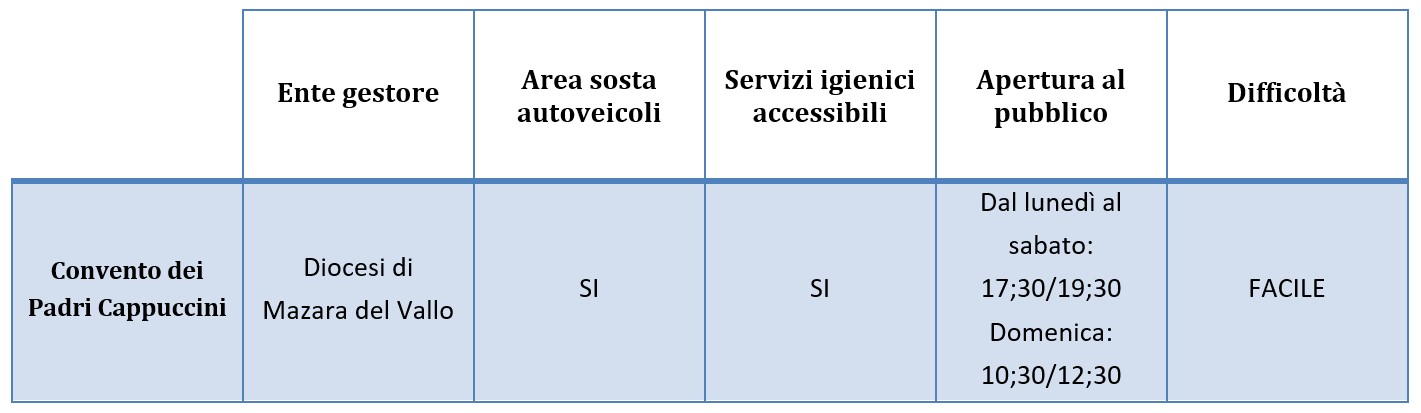

Convento dei Padei Cappuccini

Ai margini del centro abitato, questo grande convento ricco di storia, affascina con la sua elegante sobrietà e la preziosità degli oggetti in esso conservati. Attorno al chiostro centrale ricchissimo di piante, si snoda un grandissimo corridoio luminoso. Il convento offre tanti spazi significativi in uno spazio relativamente compatto: un aula voltata di grandi dimensioni si presta a molteplici attività di ascolto e dinamiche, un capiente refettorio con la sua cucina annessa sono sempre a disposizione degli ospiti ed è lì che ci si ritrova e si fa comunione con gli altri. E passo passo si srotola la storia dell’Ordine nei grandi corridoi che circondano il chiostro al primo livello. Fra le celle dei frati ai lati e le antiche tele di francescani è possibile vivere della semplicità francescana e scoprire infine un tesoro, la piccolissima cappella di San Bernardo da Corleone, ricavata nella cella che fu del frate, luogo privilegiato per la preghiera e l’ascolto nel raccoglimento. Gioiello del Convento è la maestosa Chiesa seicentesca che sbalordisce per le sue dimensioni e per il grandissimo altare ligneo, come d’abitudine francescana che tocca il soffitto, dominato dall’enorme tela circondata da reliquie e con le due piccolissime porticine ai lati. Fu fondato nel 1546 in contrada Sant’Anna, trasferito negli attuali locali nel 1629, e dedicato al Santissimo Crocifisso. Possiede, oltre ad un crocifisso oggetto di grande venerazioni, un quadro della Vergine con Santa Rosalia e San Rocco, opera di Pietro Novelli, restaurato nel 1789 da Frà Felice da Sambuca che lo ritoccò in ogni parte, la cui caratteristica è costituita dal poter scivolare in basso, per mezzo di corde mosse da argano, rivelando un sottostante reliquario, fittamente decorato da sculture ed intagli lignei.

Ai margini del centro abitato, questo grande convento ricco di storia, affascina con la sua elegante sobrietà e la preziosità degli oggetti in esso conservati. Attorno al chiostro centrale ricchissimo di piante, si snoda un grandissimo corridoio luminoso. Il convento offre tanti spazi significativi in uno spazio relativamente compatto: un aula voltata di grandi dimensioni si presta a molteplici attività di ascolto e dinamiche, un capiente refettorio con la sua cucina annessa sono sempre a disposizione degli ospiti ed è lì che ci si ritrova e si fa comunione con gli altri. E passo passo si srotola la storia dell’Ordine nei grandi corridoi che circondano il chiostro al primo livello. Fra le celle dei frati ai lati e le antiche tele di francescani è possibile vivere della semplicità francescana e scoprire infine un tesoro, la piccolissima cappella di San Bernardo da Corleone, ricavata nella cella che fu del frate, luogo privilegiato per la preghiera e l’ascolto nel raccoglimento. Gioiello del Convento è la maestosa Chiesa seicentesca che sbalordisce per le sue dimensioni e per il grandissimo altare ligneo, come d’abitudine francescana che tocca il soffitto, dominato dall’enorme tela circondata da reliquie e con le due piccolissime porticine ai lati. Fu fondato nel 1546 in contrada Sant’Anna, trasferito negli attuali locali nel 1629, e dedicato al Santissimo Crocifisso. Possiede, oltre ad un crocifisso oggetto di grande venerazioni, un quadro della Vergine con Santa Rosalia e San Rocco, opera di Pietro Novelli, restaurato nel 1789 da Frà Felice da Sambuca che lo ritoccò in ogni parte, la cui caratteristica è costituita dal poter scivolare in basso, per mezzo di corde mosse da argano, rivelando un sottostante reliquario, fittamente decorato da sculture ed intagli lignei.

Chiesa di Nostra Signora della Tagliata

Nel quadro della ripresa economica e sociale che caratterizza la vita castelvetranese nella metà del 600, si inserisce anche la complessa vicenda relativa alla fabbrica della chiesa di N. S. della Tagliata, meta di quanti si recavano a venerare una sacra immagine, rinvenuta da alcuni tagliapietre nelle cave vicine. La chiesa sorse inizialmente sulla via di Palermo. Essa fu, nel 1652, trasferita e riedificata più vicina alla città. A dar fede a una relazione manoscritta del canonico Giovanni Ampola, datata 25 luglio 1911, conservata fra le carte del Ferrigno, un primo ampliamento della fabbrica sarebbe avvenuto nel 1711, essendo aumentata nel popolo di Castelvetrano e dei paesi vicini la devozione verso M. SS. della Tagliata. Secondo il Ferrigno, i rimaneggiamenti del 1711 avrebbero dato volto definitivo alla chiesa così come oggi la vediamo.

Nel quadro della ripresa economica e sociale che caratterizza la vita castelvetranese nella metà del 600, si inserisce anche la complessa vicenda relativa alla fabbrica della chiesa di N. S. della Tagliata, meta di quanti si recavano a venerare una sacra immagine, rinvenuta da alcuni tagliapietre nelle cave vicine. La chiesa sorse inizialmente sulla via di Palermo. Essa fu, nel 1652, trasferita e riedificata più vicina alla città. A dar fede a una relazione manoscritta del canonico Giovanni Ampola, datata 25 luglio 1911, conservata fra le carte del Ferrigno, un primo ampliamento della fabbrica sarebbe avvenuto nel 1711, essendo aumentata nel popolo di Castelvetrano e dei paesi vicini la devozione verso M. SS. della Tagliata. Secondo il Ferrigno, i rimaneggiamenti del 1711 avrebbero dato volto definitivo alla chiesa così come oggi la vediamo.